- アレルギー外来について

- アレルギー外来で対応している疾患

- アレルギー外来で行っている検査

- 食物アレルギー

- 食物蛋白誘発胃腸症(消化管アレルギー)

- アレルギー性鼻炎・花粉症

- 子どものアトピー性皮膚炎

- アトピー性皮膚炎について

- アトピー性皮膚炎とアレルギー疾患

- アトピー性皮膚炎の治療

- ステロイド外用剤と副作用への対策

- プロアクティブ療法

- スキンケア

- 生物学的製剤デュピクセントについて

- 気管支喘息

- 蕁麻疹

- アレルギー性結膜炎

アレルギー外来について

小児科専門医とアレルギー専門医の両資格を有する院長は、小児アレルギーの中心拠点病院である国立成育医療研究センターにてアレルギー診療を研修し、その後日本医科大学武蔵小杉病院小児科にて、アレルギー外来の立ち上げを行い、アレルギー診療に従事してきました。武蔵小杉病院では、2025年の退職時には、一緒にアレルギー診療を行ってくれる小児科医2名とPAE2名とともに、アレルギー専門外来が1日60人を超え、年間の負荷試験は外来・病棟を合わせると1000例近い症例をこなすまでになりました。その経験を踏まえ、標準的なアレルギー診療に、最新の知見や知識を取り入れた専門性の高い治療を心がけながら、地元のお子さまやご家族のライフスタイルに合う丁寧な診療を行っていくことに本気で取り組んでいます。

小児科専門医とアレルギー専門医の両資格を有する院長は、小児アレルギーの中心拠点病院である国立成育医療研究センターにてアレルギー診療を研修し、その後日本医科大学武蔵小杉病院小児科にて、アレルギー外来の立ち上げを行い、アレルギー診療に従事してきました。武蔵小杉病院では、2025年の退職時には、一緒にアレルギー診療を行ってくれる小児科医2名とPAE2名とともに、アレルギー専門外来が1日60人を超え、年間の負荷試験は外来・病棟を合わせると1000例近い症例をこなすまでになりました。その経験を踏まえ、標準的なアレルギー診療に、最新の知見や知識を取り入れた専門性の高い治療を心がけながら、地元のお子さまやご家族のライフスタイルに合う丁寧な診療を行っていくことに本気で取り組んでいます。

ちょっとした疑問や不安から、長く苦痛に感じている症状まで、いつでもご相談ください。

アレルギー診療の対象はお子さまはもちろん、大人の方も含まれています。

アレルギー疾患に対しては年齢問わず診療を行っております。

またエピペン処方、学校生活管理指導表作成も行っておりますので、気軽に相談してください。

当院は成育医療研究センター総合アレルギー科と医療連携しております

アレルギー外来で対応している疾患

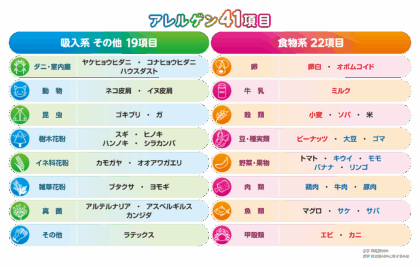

アレルギー外来で行っている検査

| 血液検査 | 小さい乳幼児から大人まで、血液数滴でドロップスクリーンでアレルギー検査を実施できます。 |

|---|---|

| 経口食物負荷試験 | 当院は厚生省の定める施設基準を満たした負荷検査実施医療施設です。 |

| 皮膚テスト | |

| 呼吸機能検査と呼気NO検査 | アレルギーによる気道の炎症を数値化する機械。 |

| 鼻汁好酸球 | 鼻汁がアレルギー反応によるものか、炎症によるものかを鑑別する簡易な検査です。鼻が噛める年齢になると検査可能となります。検査に痛みなどは伴いません。 |

食物アレルギー

近年、食物アレルギーをはじめとしたこどものアレルギー疾患は著しく増加しています。原因は分かっておりませんが、遺伝的要因に加え、幼少期の環境因子が関与しているという報告があります。また特殊なアレルギーとして、食物蛋白誘発胃腸症や花粉関連食物アレルギーなども同様に増加しています。

食物アレルギーとは

食物アレルギーとは、通常であれば体にとって必要な栄養源である食物が、免疫システムの誤作動により「異物」と認識され、さまざまな症状を引き起こします。

食物アレルギーの症状

原因となる食品摂取して2時間以内に

| 皮膚症状 | 蕁麻疹、発赤、紅潮など |

|---|---|

| 粘膜症状 | 目のかゆみや口の中や喉のイガイガ、耳の奥の痒み、鼻水やくしゃみなど |

| 呼吸器症状 | 咳、喘鳴、呼吸苦、かすれ声 |

| 消化器症状 | 腹痛、嘔吐、下痢 |

| 循環器症状 | ぐったりする、顔面蒼白など |

などがあげられます。 お子さまの場合には、不自然に寝てしまう、という訴えも見られます。

アナフィラキシーとエピペン

アレルギー症状が進行する、免疫反応が大きい場合に、多臓器にまたがる症状が出現することがあり、これをアナフィラキシーと呼びます。例えば、皮膚症状である蕁麻疹と呼吸器症状である喘鳴がともに出現した場合などです。アナフィラキシー時やアナフィラキシーに血圧低下を伴うとアナフィラキシーショック時には、速やかなエピペン(ボスミン)の筋肉内注射が必要となります。

当院では、エピペンの処方、アクションプランを用いた説明、指導を行っております、エピペンは命を守る大切な薬剤になりますので、重い食物アレルギーをお持ちで、エピペンの所持が必要と診断された方は必ず携帯するようにしましょう。8、9歳を超えてくると保護者だけでなく本人にもエピペンの使い方指導を実施します。

また成人の方でエピペンの更新にお困りの方は、いつでも相談してください。

また当院では、食物アレルギーをお持ちのお子さまには、常にアレルギー症状出現に備えた飲み薬の処方を行っております。保護者の方が常に携帯するようにしましょう

主に粉薬かシロップ、錠剤になりますが、症状出現時に喘鳴症状の強い方には気管支拡張吸入薬も併用していただいております。

食物アレルギーの検査と診断

保護者の方からの問診、血液検査、皮膚テスト、経口食物負荷試験などが必要です。

食物アレルギーの診断には保護者の方からの問診が欠かせません。できる限り詳細に状況を説明いただければ、その後の検査、治療につながります。症状出現時に摂取した食品のパッケージなどを持参していただくことも大切です。

血液検査については、陽性であっても摂取できることや、検査値が低い場合でも摂取できないことがありますので、注意が必要です。診察で確認した食品の摂取状況と合わせて、可否の判断をしていきます。

当院では、血液検査だけでは、負荷試験・治療するのに十分ではない場合には、保護者の方と相談の上、皮膚テストを実施することがあります。

希望がある方や、詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。

経口食物負荷試験

当院は厚生省が定めた認定基準を満たした負荷検査実施医療機関です。

負荷試験の目的はいくつかありますが、代表的なものとして

- 原因食品かどうかを判定するため

- 食べたことがないが、検査値では陽性である食品についての摂取の可否を判定するため

- 原因食品であることは明らかであるが、摂取可能な量を判定するため

- 治療をしている経過中に、原因食品の可能な摂取量(閾値)が増えているか確認するため

などがあげられます。

経口負荷試験は、食物アレルギーの診断や治療の欠かせない検査となっています。

モニターの装着、定期的なバイタル測定などを実施し、できる限り安全性には考慮しますが、原因食品の摂取をするため、上記で示したアレルギー症状が出現する可能性はあります。

気管支拡張剤吸入や抗ヒスタミン内服、ステロイド点滴などの適切な処置を行います。症状がしっかり落ち着くまでは経過観察しますので安心してください。

万が一、治療を行っても、症状が改善しない場合には、連携する専門施設へ紹介となることがあります。

負荷試験の持ち物や注意点などに関しては、受診いただいた際に説明致します。

食物蛋白誘発胃腸症(消化管アレルギー)

消化管アレルギーって?

近年、非常に増加している疾患ですが、その病態や機序については十分に分かっていません。大抵は新生児期や乳児期に原因食品(粉ミルクや卵黄、大豆など)を摂取することで起こりますが、学童や成人でもみられることがあります。

症状は嘔吐、下痢、血便といったお腹の症状(消化器症状)が中心で、稀に体重減少や血圧低下などが伴います。

急性と慢性に分類され、原因食品の摂取から1-6時間経過して症状(おもに嘔吐)が出現する急性のものと、摂取から1日から数週して症状(主に下痢や血便、体重減少など)が出現する慢性に分けられます 。

アレルギー性鼻炎・花粉症

アレルギー性鼻炎とは

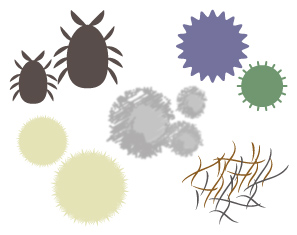

アレルギー性鼻炎は、目や鼻の粘膜が特定のアレルゲン(ダニやホコリ、スギ、動物、カビなど)に反応して起こる免疫反応で近年、子どもにも多くみられます。特に季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)は急増しており、4-9歳の子供の約3割に見られると言われています。

くしゃみ、透明な鼻水(時に粘調なこともあります)、鼻づまりといった代表的な3つの症状に加え、目のかゆみ、喉のイガイガや咳ばらい、耳の奥の痒みなどの症状が続く場合は、アレルギー性鼻炎の可能性があります。

アレルギー性鼻炎の分類と花粉関連食物アレルギーについて

アレルギー性鼻炎には、大きく分けて「季節性」と「通年性」の2つのタイプがあります。

季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)

特定の季節に症状が出現します。スギ花粉がよく知られていますが、それ以外にもヒノキ、シラカバ、ブタクサ、ヨモギなどさまざまな花粉が原因となります。これらの花粉が空気中に多く飛散する時期にだけ症状が現れるのが特徴で、春や秋など季節ごとに異なるアレルゲンが関与していることがあります。

特定の季節に症状が出現します。スギ花粉がよく知られていますが、それ以外にもヒノキ、シラカバ、ブタクサ、ヨモギなどさまざまな花粉が原因となります。これらの花粉が空気中に多く飛散する時期にだけ症状が現れるのが特徴で、春や秋など季節ごとに異なるアレルゲンが関与していることがあります。

花粉関連食物アレルギーについて

近年、花粉症の増加に伴い、増えている疾患です。桃を食べると口の中がイガイガする、トマトを食べると喉に違和感を感じる、、、などの症状が出現します。

これは、花粉症を有する方が特定の食物(おもに果物、豆類、生野菜)を摂取すると、口腔内や喉頭に粘膜症状(イガイガする、刺激感、違和感があるなど)が出現するアレルギーの一つです。通常は口、喉、耳に限局した症状ですが、稀に嘔吐や腹痛、アナフィラキシーを呈することがあり、注意が必要です。

最も多いのがカバノキ科(シラカンバ、ハンノキ)の花粉症の方がバラ科の果物(モモ、リンゴ、サクランボなど)や豆類(豆乳が多い)を摂取すると症状を誘発します。スギ花粉の方はトマト、イネ科(オオアワガエリ、カモガヤ)だとウリ科(スイカ、メロン)で症状を誘発します。

果物や野菜を生で摂取しない、花粉シーズンでは特に気を付けることが大切です。

通年性アレルギー性鼻炎

ハウスダストやダニ、カビ、ペットの毛、PM2.5などの化学物質など、1年を通して存在するアレルゲンが原因となるタイプです。症状が似ているため風邪との見分けがつきにくいこともあります。風邪薬を飲んでもくしゃみや鼻づまりが長引く場合は一度ご相談ください。

ハウスダストやダニ、カビ、ペットの毛、PM2.5などの化学物質など、1年を通して存在するアレルゲンが原因となるタイプです。症状が似ているため風邪との見分けがつきにくいこともあります。風邪薬を飲んでもくしゃみや鼻づまりが長引く場合は一度ご相談ください。

アレルギー性鼻炎の検査

血液検査

血液検査で、免疫反応で産生されたIgE抗体価を測定することで診断の参考にします。

当院ではドロップスクリーンという医療機器を用いて、小さい乳幼児から大人まで、アレルギー性鼻炎の検査ができます。

鼻汁好酸球

鼻水の症状が、風邪の炎症によるものか、アレルギー反応によるものかを鑑別する検査です。鼻を噛めるようになったお子さまが適応になります。痛みなどの侵襲なく簡易に検査できます。

アレルギー性鼻炎の対策と治療

アレルギーの治療は症状をコントロール、軽減し、日常生活に支障をきたさないようにすることがゴールとなります。

(1)日々の対策としてアレルゲン暴露を防ぐこと

花粉症であれば、①マスクやゴーグル眼鏡の着用、②外に出る前に目の周囲や鼻の下にワセリンを塗布し、花粉が目や鼻の粘膜に接触するのを防ぐ③外出後の衣類の着替えや顔洗い、シャワーといった対策も効果があります。

大人であれば鼻洗浄も効果があります。

通年性アレルギーでダニやホコリなどが原因の場合には、自宅でのダニ対策が重要です。お子さまの場合には特に寝る時間が長いので寝具のダニをできるだけ除去することを目指しましょう。布団乾燥機や天日干しではダニを完全に除去できないために掃除機等での吸引を一緒に行いましょう。またダニを通過させないシーツを使用するのも良いでしょう。カビや化学物質といったものが原因となるアレルギー反応については、診断が難しいことが多いため、専門機関を連携して治療に臨みます。

(2)アレルギー性鼻炎の薬物療法について

多くの方がすでに実施しているかと思います。点鼻薬、点眼薬、抗ヒスタミン薬や抗ロイコトリエン薬などの内服を併用することで症状の軽減を図ります。花粉症では症状が出現したら、すぐに薬物療法を実施することが大切です。

一言で薬物療法と言っても、点鼻薬、点眼薬、内服薬にはさまざまな種類があります。当院では、一覧表を用いて、使用するする薬剤について、1日1回か2回かどちらの内服が良いか、食後か食前かどちらが良いか、などなるべく患者様と相談しながら薬剤を決定しています。

(3)舌下免疫療法

原因となるスギ、ダニの抗原(アレルゲン)を極少量から体内に取り込み、アレルギー症状の改善を図る治療です。

5歳以上のお子さまから保険診療で行えるようになり、近年注目されています。

毎日、決まった時間にアレルゲンを含む舌下錠を1回飲む方法で、4-5年の治療期間が推奨されています。お子さまだけでなく、ご家族の皆様も一緒に治療することも可能ですので、ご相談ください。この治療では70-80%の方に効果があると報告されています。特にダニについては、気管支喘息の悪化因子としても知られており、アメリカを中心とした欧米ではダニの舌下免疫療法は気管支喘息の治療とても有用と報告されています。

当院ではスギ、ダニの舌下免疫療法は導入しておりますので、希望される方は相談してください。

(4)外科的な手術、抗IgE抗体療法

主に思春期から大人が対象の重症なアレルギー性鼻炎に適応となる治療法です。

抗IgE抗体療法(ゾレア)は12歳以上のお子さまと成人が適応です。

薬物療法や環境整備では効果が乏しく日常生活に支障をきたす方が対象で、厚生労働省のスキームに沿って治療することが義務付けられた治療となります。

当院では行っていませんので近隣の耳鼻咽喉科へ紹介させていただきます。

子どものアトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎について

アトピー性皮膚炎は、かゆみをともなう湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す、慢性の皮膚の病気です。

アトピー性皮膚炎は、かゆみをともなう湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す、慢性の皮膚の病気です。

この疾患は、遺伝性を有するアレルギー体質や皮膚のバリア機能の弱さが関与しており皮膚が乾燥傾向になりやすい1歳未満では2ヶ月以上、1歳以上では半年以上このような湿疹が続く場合は、慢性化していると言えます。

また、アトピー性皮膚炎は、かゆみのために夜間の睡眠の質が低下し、日中の集中力の低下につながります。また成長ホルモンの分泌が低下することもあり、成長障害をきたすことがあります。子供にとって、この痒みは心身の成長に大きな影響を及ぼします。外見上にストレスを感じることも多く、小児期のアトピー性皮膚炎と痒みに対する治療を行うことは子供の成長にとってとても大切です。

アトピー性皮膚炎とアレルギー疾患

乳幼児期に発症したアトピー性皮膚炎は、その後の食物アレルギーや気管支喘息の発症要因の一つと考えられており、子供のアトピー性皮膚炎の治療は大変重要です。

乳幼児期に発症した湿疹部位は、バリア機能が脆弱であり、その部分を通して、空気中のさまざまな抗原(アレルゲン)の侵入を許してしまいます。その結果、侵入したアレルゲンにたいして抗体を産生するなどで免疫反応が引き起こされてしまいます。

赤ちゃんやお子さまの湿疹は必ず、治療して良い皮膚の状態を保持しましょう。

赤ちゃんの湿疹は、頬や耳の周り、顎、脇、足背などに好発します。

その後は成長とともに、頚部、肘内側や膝裏に好発部位が移動します。

アトピー性皮膚炎の治療

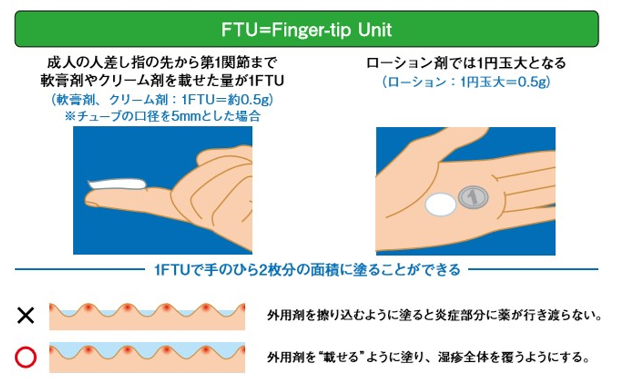

1環境整備、2外用剤を用いた治療、3スキンケアの3本柱になっています。

環境整備とは、おもに汗やダニなどの悪化因子を除去することで、症状の悪化を防ぎます。疲労やストレスなどの心理的な要素も悪化因子となるので注意が必要です。薬物療法の中心となるのはステロイド外用剤です。しかし、近年、ステロイド外用剤だけでなく非ステロイド性の抗炎症性外用剤も広く使われるようになりました。

免疫抑制外用剤のタクロリムス軟膏(プロトピック軟膏)、デルゴシチニブ軟膏(コレクチム軟膏)、ジフェミラスト軟膏(モイゼルト軟膏)などがあげられます。ステロイド外用剤使用にともなう副作用等の合併がないために、使いやすい反面、抗炎症作用はステロイド外用と同等ではないため、症状に合わせて使い分ける必要があります。

どの外用剤もしっかりとした塗布を心がけることが重要です。

塗布量は1finger tip unitという目安があり、よく使われています。

ステロイド外用剤と副作用への対策

ステロイド外用剤(軟膏)は、湿疹や痒みを鎮める効果が高く、アトピー性皮膚炎の治療の中心となる軟膏です。ステロイド、と聞くと不安になる方もいるかと思いますが、アトピー性皮膚炎で使用する軟膏は、飲み薬や点滴等の全身投与とは違い、重篤な副作用はほとんどありません。

ステロイド外用剤はその作用の強さによってランク分けされています。アトピー性皮膚炎の炎症の強さにあった適切なステロイド外用を塗布することが大切です。

ステロイド外用剤の主な副作用は多毛、皮膚が薄くなる、感染(水いぼやニキビなど)しやすくなるなどがあげられ、長期に使用することで出現します。これらの症状は、ステロイド外用剤の使用をやめれば、ほとんどが消失します。

湿疹による炎症が弱い箇所には、ランクの低い弱いステロイド外用剤を塗布することで十分に改善する一方、中等症や重症な場合は、ランクの低いステロイド外用を塗布しても、なかなか治らずにダラダラと塗ることになります。このダラダラとステロイドを塗るというのが、副作用を引き起こす要因となります。

当院では、適切な強さのステロイド外用剤を選び、炎症をしっかり沈めてから、少しずつ減らしていく、または非ステロイド外用剤へと切り替えていくなどの方法で、副作用を起こさずに皮膚を良い状態に保つことを心がけています。

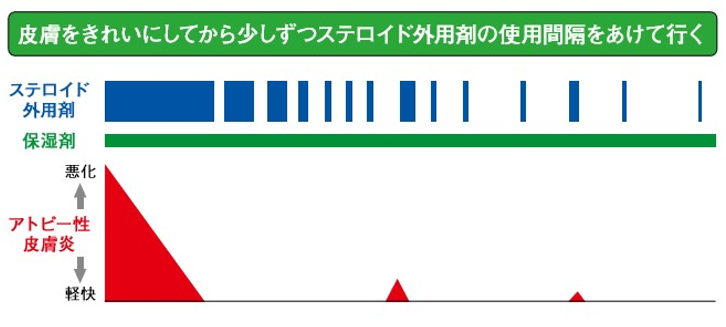

プロアクティブ療法

アトピー性皮膚炎の薬物治療ではステロイド外用剤の塗布の減らし方がとても重要です。当院では、治療開始時にはしっかりステロイドを使用し炎症を根絶やしにしてから、良い皮膚の状態を保つために徐々に塗布を減らすプロアクティブ療法を実施しています。ステロイド外用剤は良くなって、すぐに塗布をやめると、再燃してしまう可能性があり、ステロイド塗布を繰り返し長期間使うことにつながります。

これを予防するための治療法がプロアクティブ療法となります。症状が出た時だけ使うのではなく、症状が出ていない時でも予防的に塗布し、1日おき、2日おき、3日おきと徐々にステロイド塗布を減らしながら、しっかり経過観察し、最終的には保湿のみの塗布をすることをゴールとしています。

スキンケア

スキンケアとは洗浄と保湿です。皮膚を清潔に保つために、しっかり汚れを落としましょう。洗浄にはなるべく無添加の泡タイプで香料などの刺激の少ないボディーソープが良いでしょう。入浴時間が長い、お湯の温度が高いと、痒みを誘発するので気をつけましょう。

スキンケアとは洗浄と保湿です。皮膚を清潔に保つために、しっかり汚れを落としましょう。洗浄にはなるべく無添加の泡タイプで香料などの刺激の少ないボディーソープが良いでしょう。入浴時間が長い、お湯の温度が高いと、痒みを誘発するので気をつけましょう。

特に外遊びやスポーツで汗をかいた後や、塩素やよごれなどの刺激が強いプールの後にはしっかり洗い流しましょう。

しっかり洗浄した後には、保湿することで皮膚のバリアを保つことが大切です。アトピー性皮膚炎のお子さまはバリア機能が脆弱であることが多く、水分が蒸発しやすい、外からの刺激を受けやすくなるといった特徴があります。

バリア機能を保つためにしっかりと保湿をすることが、症状の予防につながります。保湿はクリーム、軟膏、ローション、フォームと様々な形状があります。効果に大きな差はないことが報告されています。乾燥の強い冬場には塗りなおしなどの工夫が必要となる場合があります。

お子さまが嫌がらない形状を選んで、毎日続けることが重要です。

スキンケアの注意点

一方で、近年、保湿剤の使用に関する様々な警鐘も鳴らされ始めています。

2024年に小児アレルギー学会と小児皮膚科学会で共同作成された小児アトピー性皮膚炎の診療ガイドラインによると、新生児期の保湿はその後のアトピー性皮膚炎の発症を予防するものではないと示されました。また2020年前後には乳幼児期の行き過ぎた保湿は皮膚の細菌叢形成に影響する可能性があることが指摘されています。

特に新生児期、明らかな湿疹や乾燥などがみられない場合には保湿をする必要はありません。

しかし、新生児期、乳幼児期ともに湿疹があるお子さまや乾燥傾向の強いお子さまは必ず湿疹を治して保湿をし、バリア機能を保持することは重要であり、その後のアレルギー疾患への要因となるのを防ぐ可能性があるので、適切な判断が必要となります。悩んだり、迷うことがありましたら、お気軽にご相談ください。

生物学的製剤デュピクセントについて

当院では、ステロイド外用などの治療を半年以上行っても、症状の改善が見られない方にデュピクセントと呼ばれる注射製剤の治療を行っております。

デュピクセントはIL-4やIL-13というサイトカインの働きを抑えることで、アトピー性皮膚炎による炎症や痒み、バリア機能の破壊を抑制します。

外用薬や内服治療で効果が得られなかった方には、ご相談してください。

生後6か月以上、かつ体重5キロ以上からの適応となりますが、乳幼児は比較的外用治療の反応が良好なことが多く、また注射製剤のため学童以降、成人の方が選ばれることが多いです。院内での投与、自宅での自己注射、どちらを選ぶこともできます。

診察にてご相談ください。

なお、以下のサイトで詳しく実施の仕方を確認できます、参考にしてください。

気管支喘息

気管支喘息って?

空気の通り道である気道が炎症によって腫れたり過敏になっている状態で、何らかの刺激(悪化要因)に暴露されると炎症が強くなり気道がさらに腫れて、喘息発作となり、咳やヒューヒューといった喘鳴、呼吸苦などを呈する疾患です。特に夜間、朝方に症状が増強するのが特徴です。気道は、喘息発作が繰り返されると、炎症が元通りに回復できなくなること(リモデリングと言います)が報告されております。リモデリング状態となると喘息のコントロールが難しくなり、重症化していきます。気管支喘息の治療は、慢性化が進行しないように、しっかり発作をコントロールすることが重要です 。

蕁麻疹

蕁麻疹とは

蕁麻疹(じんましん)は、突然あらわれる赤み(紅斑)やかゆみを伴う皮膚のふくらみ(膨疹)が特徴の疾患です。皮膚の下の真皮の限局性浮腫であり、①毛細血管が拡張することで紅斑が②血管浸透圧が亢進することで浮腫(膨疹)が③ヒスタミンが刺激されることで痒みが出現します。

アレルギー性結膜炎

アレルギー性結膜炎は、目の結膜にアレルゲン(花粉やハウスダストなど)が接触することで起こるアレルギー反応です。目のかゆみ、赤み、涙目、目やになどの症状が特徴的で、鼻の症状とあわせて起こることもよくあります。

原因としては、スギやヒノキなどの花粉による「季節性アレルギー性結膜炎」と、ハウスダスト・ダニ・ペットなどが原因の「通年性アレルギー性結膜炎」に分けられます。

当院では、年齢や症状に応じて抗ヒスタミンやステロイドの点眼薬による治療を行うとともに、アレルゲンの回避方法についても丁寧にアドバイスいたします。目の症状が続く場合には、アレルギー性結膜炎の可能性を考え、早めの受診をおすすめします。結膜炎症状が強い場合には眼科への紹介をさせていただきます。